Messwertgestützte Zustandserfassung, Belastungsidentifikation und Lebensdauerprognose von Spannbetonbrücken mit geringem Querkraftbewehrungsgrad anhand der 2D-FOS Me-thode

Deutschlands Infrastruktur ist alt und kontinuierlich steigenden Verkehrsbelastungen ausgesetzt. Da der schnelle Neubau von Tausenden Brücken eine enorme Herausforderung darstellt, ist der Erhalt bestehender Bauwerke von entscheidender Bedeutung. Ein Großteil der älteren Brücken besteht aus Spannbeton, wurde für eine kombinierte Beanspruchung aus Querkraft, Torsion und Biegung auf Basis von Hauptspannungen dimensioniert und weist damit hohe Vorspanngrade, aber nur wenig Betonstahlbewehrung auf. Werden bei Nachrechnungen und visuellen Inspektionen Defizite festgestellt, haben sie die Herabstufung in eine niedrigere Brückenklasse oder die Außerbetriebnahme zur Folge.

Stand des Wissens ist aber, dass statische und zyklische Beanspruchungen auch nach der Entstehung von Makrorissen mit begrenzten Rissbreiten oft noch viele Jahre aufgenommen werden können. Diese Tragreserven bleiben bislang ungenutzt, da kontinuierliche Informationen zum zeitabhängigen Bauwerksverhalten sowie zuverlässige Methoden zur Prognose der Restlebensdauer fehlen.

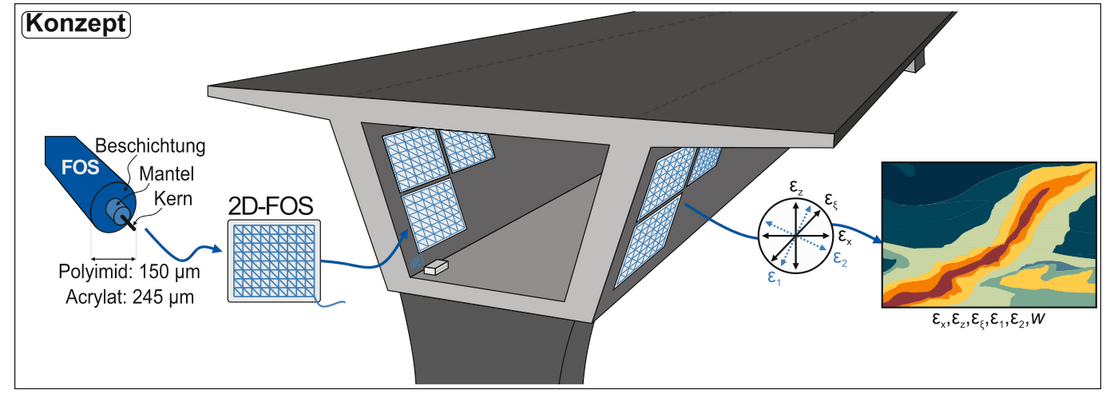

Um diese Reserven sicher nutzbar zu machen und den Zustand solcher Bauwerke präzise zu bewerten, wurde am Institut für Massivbau (IMB) in der ersten Projektphase (Teilprojekt B01/C01) ein neuartiges Messkonzept – 2D-FOS – entwickelt. Dieses basiert auf der oberflächlichen, netzförmigen Applikation zweidimensional angeordneter faseroptischer Sensoren und ermöglicht die hochaufgelöste Erfassung zweidimensionaler Dehnungs- und Rissfelder.

Ziel der zweiten Projektphase ist es, aufbauend auf den bereits erzielten Ergebnissen, ein integriertes Monitoring-Konzept zu entwickeln, das eine Identifizierung des zeitvarianten Zustands, eine Analyse der einwirkenden Belastungen sowie eine verlässliche Prognose der Restnutzungsdauer bestehender Spannbetonbrücken auf Basis kontinuierlich erfasster Messdaten ermöglicht.

Das entwickelte Konzept sieht die Applikation eines faseroptischen Sensornetzes in besonders beanspruchten Tragwerksbereichen vor. Im Rahmen der ersten Projektphase wurde dessen Eignung zur Erfassung ermüdungsrelevanter Dehnungen experimentell untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass mithilfe des Sensornetzes zweidimensionale Dehnungsfelder präzise erfasst und ausgewertet werden können. Darauf aufbauend ist eine automatisierte Risserkennung, Rissbreitendarstellung sowie die Visualisierung zweidimensionaler Rissbilder unter statischer und zyklischer Belastung möglich.

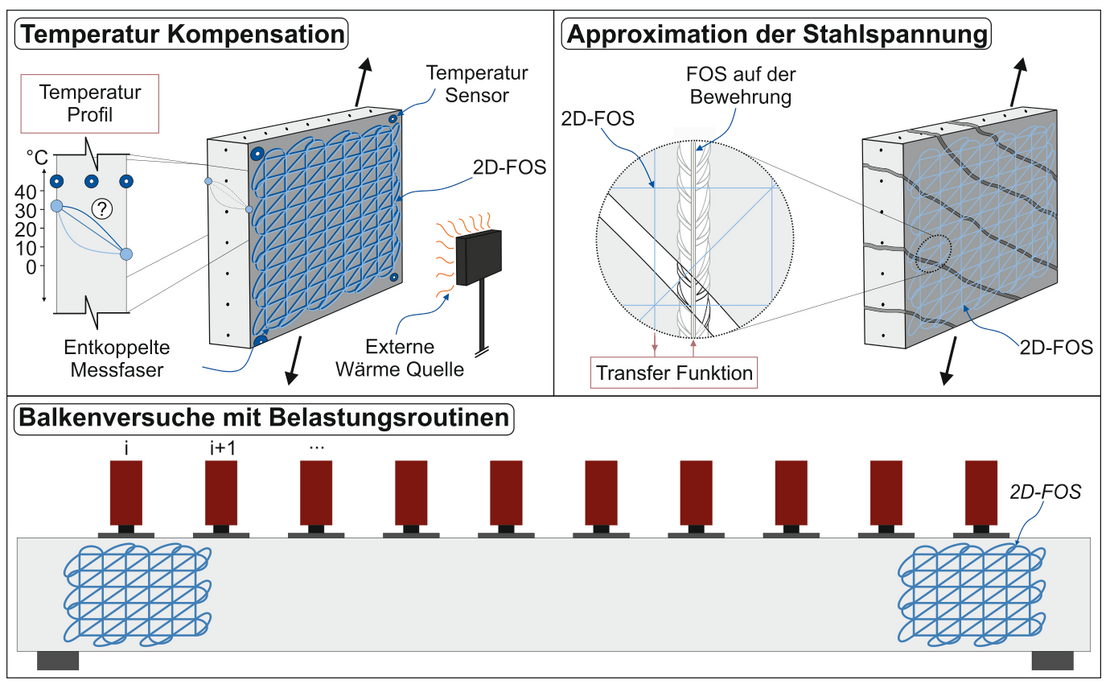

Zur weiteren Verbesserung der Datenqualität werden verschiedene Ansätze zur Temperaturkompensation der mit dem Sensornetz erfassten Dehnungen untersucht. Dazu werden experimentelle Versuche an Dehnkörpern durchgeführt, die einer kombinierten thermischen und mechanischen Belastung ausgesetzt werden. Für eine vollständig automatisierte Lebensdauerprognose ist neben der Erfassung der Betondehnungen auch die kontinuierliche Bestimmung der Bewehrungsspannungen mittels des faseroptischen Sensornetzes essenziell. Auf Basis weiterer bewehrter Dehnkörper wird hierfür ein Zusammenhang zwischen der oberflächig gemessenen Rissbreite und der daraus abzuleitenden, ermüdungsrelevanten Spannungsschwingbreite in der Bewehrung hergestellt.

Ein weiteres Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung einer neuartigen Methode zur Identifikation von Verkehrsbelastungen auf Brücken mithilfe des 2D-FOS-Sensornetzes. Das Sensornetz wird so kalibriert, dass charakteristische Dehnungsverläufe („Fingerabdrücke“) einzelner Überfahrten erfasst und zur Bestimmung der einwirkenden Verkehrslasten und Lastkollektive herangezogen werden können. Die experimentelle Kalibrierung erfolgt an Stahlbeton- und Spannbetonbalken, die mit entlang der Bauteilachse angeordneten, einzeln ansteuerbaren Hydraulikzylindern belastet werden. Dadurch können Überfahrten mit variierenden Fahrzeuglasten, Geschwindigkeiten und Belastungskollektiven realitätsnah nachgebildet und deren Dehnungscharakteristika systematisch analysiert werden.

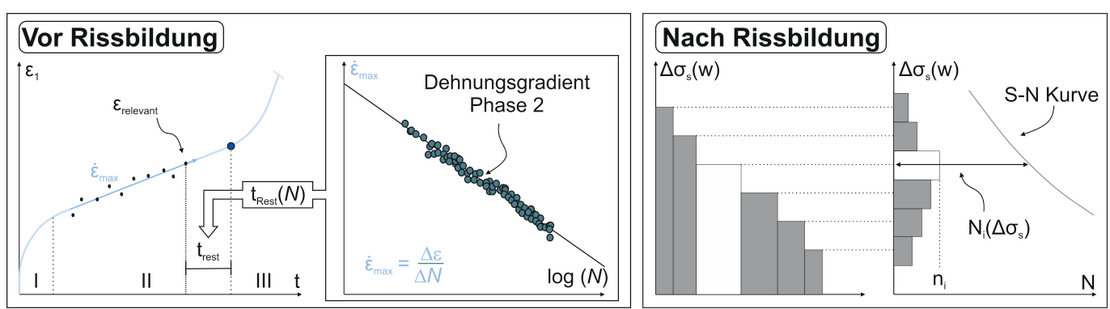

Um die Restnutzungsdauer von Bestandsbauwerken auf Basis der Dehnungsdaten des faseroptischen Sensornetzes zuverlässig und automatisiert zu approximieren, werden aufbauend auf den gesammelten Versuchsergebnissen neuartige Prognosemodelle entwickelt und in die bereits entwickelten Auswertealgorithmen integriert. Für Stahl- und Spannbetonbauwerke gliedert sich die Restlebensdauer in zwei Bereiche: die Lebensdauer bis zur Rissbildung (Zustand I) sowie die Lebensdauer nach Rissbildung (Zustand II). Der Übergang von Zustand I zu Zustand II wird durch die Überschreitung der Betonzugfestigkeit im kritischen Bauteilbereich und einer damit einhergehenden Makrorissbildung beziehungsweise Aktivierung der Bewehrung gekennzeichnet. Zur Versagensvorhersage stützen sich daher die vorgeschlagenen Prognosemodelle auf die ermüdungsbedingten Schädigungsmechanismen im Zustand I und Zustand II.

Die Prognose in Zustand I stützt sich hierbei ausschließlich auf den annähernd linearen Dehnungsanstieg in der zweiten Phase der dreiphasigen Ermüdungskriechkurve, dessen klarer Zusammenhang mit der maximal ertragbaren Zyklenanzahl des Betons in mehreren Forschungsarbeiten bereits nachgewiesen wurde. Die Prognose der verbleibenden Lebensdauer in Zustand II erfolgt auf Grundlage des zuvor experimentell ermittelten Zusammenhangs zwischen berechneter Rissbreite und Spannungsschwingbreite der Bewehrung sowie unter Anwendung der linearen Schadensakkumulationshypothese nach Palmgren & Miner.

Zur abschließenden Kalibrierung und Validierung des entwickelten Prognosekonzepts werden Versuchsbalken in mehreren Teilversuchen unter statischer, zyklischer und thermischer Belastung geprüft. Die Geometrie, der Bewehrungsgrad, der Vorspanngrad und die Betonfestigkeit der Versuchsträger orientieren sich an realen Spannbetonbrückenträgern mit Hohlkastenquerschnitt. Zur Überprüfung der 2D-FOS Messergebnisse wird die Dehnungsentwicklung in allen Teilversuchen mittels digitaler Bildkorrelation überwacht. Darüber hinaus soll das entwickelte System unter realen Einsatzbedingungen erprobt werden. Hierzu sind Anwendungen des Messsystems 2D-FOS an der Nibelungenbrücke in Worms und der Forschungsbrücke openLAB vorgesehen.

Team

Publikationen

Erste Phase:

Peer-Reviewed Journal Paper:

Janiak, T.; Becks, H.; Camps, B. et al.: Evaluation of distributed fibre optic sensors in structural concrete. In: Materials and Structures, Vol. 56 (2023), Iss. 159. doi.org/10.1617/s11527-023-02222-9

Becks, H.; Lippold, L.; Winkler, P. et al.: Neuartige Konzepte für die Zustandsüberwachung und -analyse von Brückenbauwerken – Einblicke in das Forschungsvorhaben SPP100+. In: Bauingenieur 99 (2024), Heft 10, S. 327-338. doi.org/10.37544/0005-6650-2024-10-63

Becks, H.; Högemann, M.; Hegger, J. et al. : Assessing crack formation and strain distribution in concrete structures using externally installed fiber optic sensors. In: Case Studies in Construction Materials (2025). doi.org/10.1016/j.cscm.2025.e04744

Konferenz und andere VÖ:

Becks, H.; Brockmann, D.; Hegger, J. et al.: Monitoring the Fatigue‐Induced Strain Evolution of Concrete Bridges using Fiber Optic Sensors. In: ce/papers (EuroStruct 2023, Vienna), Vol. 6 (2023), Iss. 5, pp. 1119-1126. doi.org/10.1002/cepa.2033

Becks, H.; Hegger, J.; Classen, M.: Measuring Strain and Crack Evolution in Reinforced Concrete under Monotonic and Fatigue Tension using Fiber Optic Sensors. In: Procedia Structural Integrity (SMAR2024, Salerno) Vol. 64 (2024), pp. 1279–1286. doi.org/10.1016/j.prostr.2024.09.197

Becks, H.; Hegger, J.; Classen, M.: Two-dimensional strain measurement and crack detection of reinforced concrete using fiber optic sensors. In: IABSE Congress Ghent – The Essence of Structural Engineering for Society Vol. 25 (2025), pp. 480-489. doi.org/10.2749/ghent.2025.0480