Datengestützte probabilistische Vorhersage des Kriechverhaltens von Beton unter Berücksichtigung vorheriger Feuchte- und mechanischer Belastung bestehender Bauwerke (CreepStatus)

Das zeitabhängige Verformungsverhalten von Beton, insbesondere das Druckkriechen, hat einen maßgeblichen Einfluss auf die Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit kriechempfindlicher Bauwerke, wie Spannbetonbrücken. Eine präzise Vorhersage dieser Kriechverformungen ist daher für eine zuverlässige Bewertung der Gebrauchstauglichkeit von zentraler Bedeutung. Ein Verlust der Vorspannung infolge nicht berücksichtigter Kriecheffekte kann zusätzlich auch Schub- und Biegewiderstände im Grenzzustand der Tragfähigkeit maßgeblich negativ beeinflussen.

Die Kriechmodelle – wie sie im Eurocode 2 oder im Model Code 2020 beschrieben sind – beruhen auf verallgemeinerten Annahmen hinsichtlich der Betoneigenschaften, der Umgebungsbedingungen und der Belastungshistorie. Dabei werden sowohl die Streuung der Materialparameter als auch die Komplexität der Beanspruchungs- und Umwelthistorie bestehender Bauwerke vernachlässigt.

Gerade bei älteren Spannbetonbrücken, die im Betrieb deutlich höheren Verkehrslasten und Umweltschwankungen ausgesetzt sind als ursprünglich angenommen, führt dies zu erheblichen Unsicherheiten in der Bewertung der Restlebensdauer. Ein detailliertes Verständnis der zeitabhängigen Materialeigenschaften und der daraus resultierenden Vorspannungsverluste ist daher unabdingbar, um die strukturelle Leistungsfähigkeit korrekt einzuschätzen.

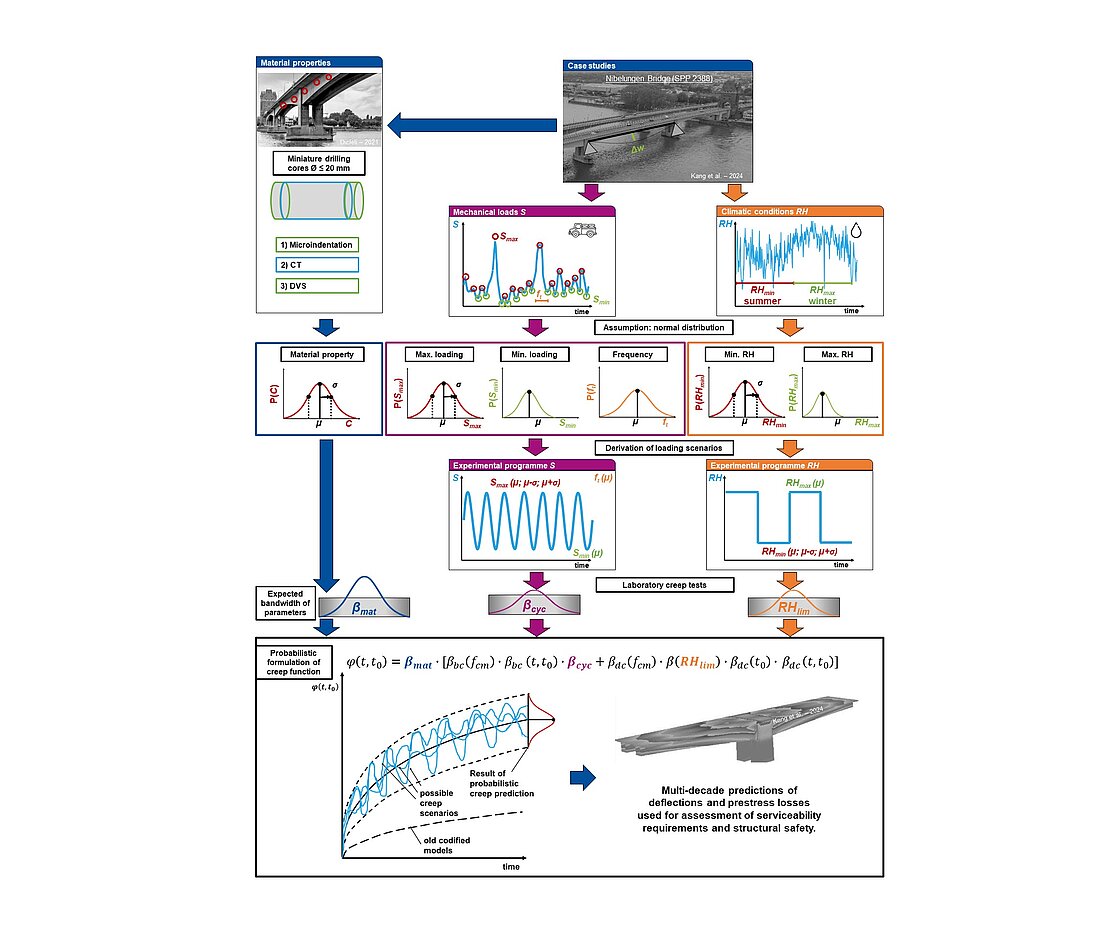

Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines datenbasierten und probabilistischen Ansatzes zur präziseren Vorhersage des Kriechverhaltens bestehender Betonbauwerke. Durch die Einbeziehung der genauen Betonzusammensetzung, historischer Klimadaten und der Beanspruchungshistorie wird ein Verständnis des tatsächlichen Verformungsverhalten über die gesamte Lebensdauer gewonnen. Dies bildet die Grundlage für eine verbesserte Beurteilung der verbleibenden Lebensdauer und der strukturellen Sicherheit bestehender Spannbetonbrücken.

Das Arbeitsprogramm gliedert sich in vier Arbeitspakete (Abbildung 1). In Arbeitspaket 1 werden Miniaturbohrkerne aus der Nibelungenbrücke entnommen und hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und Gefügestruktur untersucht. Dabei kommen die Mikroindentation, CT (Computertomografie) -Messung und die DVS (Dynamic Vapour Sorption) -Analyse zum Einsatz. Mit den Ergebnissen aus den Untersuchungen an den Miniaturbohrkernen werden zum einen Laborrefferenzproben hergestellt und zum anderen ein Skalierungsfaktor bestimmt. Diese dienen als Prüfkörper in den nachfolgenden Arbeitspaketen, um den Eingriff in das bestehende Bauwerk durch die Miniaturbohrkernentnahme gering zu halten. Ziel des Arbeitspakets 2 ist es, den Einfluss zyklisch-mechanischer Belastungen zu quantifizieren und unter Berücksichtigung historischer Belastungsszenarien einen Skalierungsfaktor einschließlich seiner statistischen Verteilung abzuleiten. Dazu werden Versuche mit variierenden Ober- und Unterspannungen sowie variierenden Frequenzen durchgeführt. In Arbeitspaket 3 soll der Einfluss der zyklisch-hygrischen Belastung ausgemacht werden. Auch hier ist das Ziel die Ableitung eines Skalierungsfaktors unter Berücksichtigung historischer Umgebungsbedingungen und statistischer Verteilung dieser. In Arbeitspaket 4 werden die zuvor erzielten Ergebnisse in einem Modell zusammengefasst. In dieses Modell fließen dann die statistisch ausgewerteten Schwankungen von Material, Belastung und Umgebungsfeuchte mit ein.